type

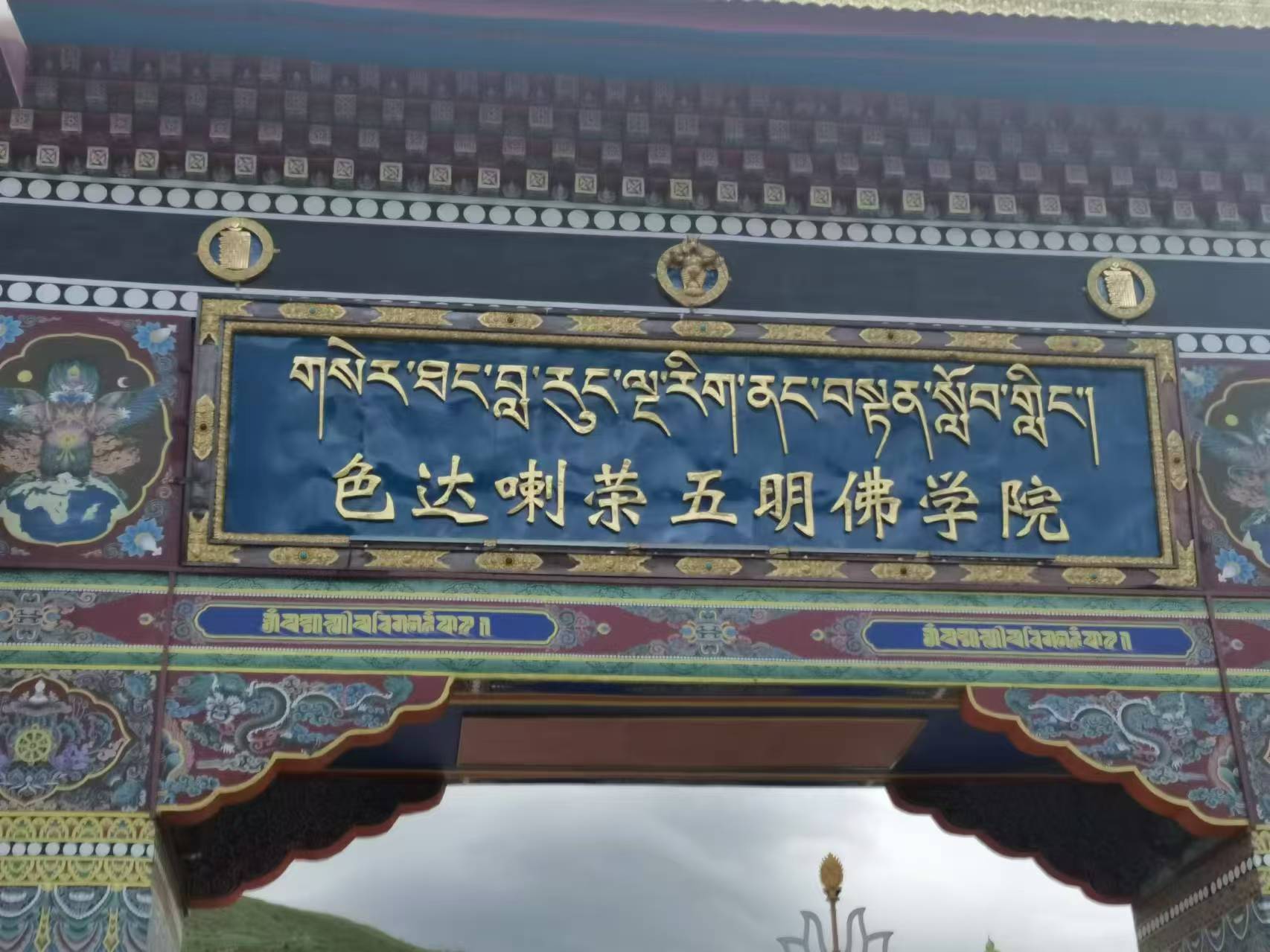

status

date

slug

summary

tags

category

icon

password

缘起

有一位小红书博主提出了以下的疑问:

唐 玄奘 三藏 翻译的书稿中为什么强调成佛时必须在大自在天神的宫殿里?而不是古印度菩提树下的佛陀?大自在天神不是婆罗门教的神仙吗?请科普。

原文链接:

70 【唐 玄奘 三藏 翻译的书稿中为什么强调成佛时必须在大自在天神的宫殿里?而不是古印 - UP | 小红书 - 你的生活兴趣社区】 😆 romWU3bXOORjtQU 😆 https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/68af0794000000001d008044?source=webshare&xhsshare=pc_web&xsec_token=ABK0JQti0motciVqxhx9xV9mG1aqEBo93NMQSj5mvtQyw=&xsec_source=pc_share

他给出了以下的教证:

「瑜伽師地論」卷第四 彌勒菩薩 說 唐 三藏法師 玄奘 譯 復次,色界有十八處:謂梵眾天、梵前益天、大梵天,此三由軟中上品,熏修初靜慮故。 少光天、 無量光天 、極淨光天,此三由軟中上品,熏修第二靜慮故。 少淨天、無量淨天、遍淨天,此三由軟中上品,熏修第三靜慮故。 無雲天、福生天、廣果天,此三由軟中上品,熏修第四靜慮故。 無想天即廣果攝,無別處所。 復有諸聖住止不共五淨宮地:謂無煩、無熱、善現、善見及色究竟,由軟中上,上勝上極品,雜熏修第四靜慮故。 復有超過淨宮“大自在住處”,有十地菩薩,由極熏修第十地故得生其中。

『瑜伽師地論略纂』 卷第二 唐 窥基 撰: 色界十八處者。下三定各三。第四定八。無想天即廣果攝。故不別說。并大自在天故成十八。四禪各三天,但言熏修,故唯有漏熏。五淨居天,既言五品雜修故生,明通有漏無漏雜修之法,不異舊說業雖凡位而造。由今無漏。資有漏定。更助故業,令勝上生『大自在住處』,由極熏修者,唯無漏修。諸有漏第六識已不現行故。即凡夫位所造。廣果天處業。將入第八地。生廣果天。無漏極熏。資彼先時後報之業。至第十地滿心。方生於彼。『華嚴經』云:“現報利益,受佛位故,後報利益,摩醯首羅 智處生故。”廣如『唯識』第七卷疏,并『十地論』第十二卷。

『成唯識論述記』 卷第七 唐 沙門 窥基 撰 論:謂諸異生至得菩提故。 述曰:一切異生,即頓悟人得成佛者。定色界後,後報利益,摩醯首羅智處生故,以色界中無二乘迴心者。瑜伽第八十云:變易生死所留生身即於此洲故也,彼無佛等可教化故。發心留身唯在欲界,必生自在宮❗️唯異生色界後也。有學等迴心。但於欲界等地。隨多少生死盡。即受變易生,後往自在宮成佛。不往彼生故。其諸異生無欲界身受變易生死。變易生死不可死已更生大自在宮故。至第八地身要生第四禪,得勝身已方受殊勝變易身故。『大自在宮』者,謂淨居上有實淨土,即自受用身初於彼起證,是第十地菩薩宮。舊言『摩醯首羅』,今應言『莫醯伊濕伐羅』,即大自在也❗️

解释

一、对色界十八天的基础认识

龙钦巴尊者《如意宝藏论》(麦彭仁波切科判 索达吉堪布译)云:

西一、宣说色界处: 色界共有十七处:四禅间得小中大, 梵众天至广果天。轮番极修四静虑, 小中大与极最大,无想天至色究竟, 名谓圣者五净居。彼上最后有者处, 密严庄严得十地,澄清光明尽圆满。

龙钦巴尊者《如意宝藏论释·白莲花》(索达吉堪布译)云:

接下来分别解说色界四禅天处: 向上超出欲界的是—— 色界共有十七处:四禅间得小中大, 梵众天至广果天。 依靠先前次第修行有漏禅定所生福德而转生到色界十七天的顺序:修行小品、中品、大品初禅圆满 后,依次转生于梵众天、梵辅天、大梵天。成就小 品、中品、大品二禅,依次转生于少光天、无量光 天、极净光天。小、中、大品三禅圆满,次第转生于少净天、无量净天、遍净天。得到小、中、大品四禅境界而依次转生于无云天、福生天、广果天。也就是 直至凡夫三处之间。 其上成就圣者处之理: 轮番极修四静虑,小中大与极最大, 无想天至色究竟,名谓圣者五净居。 一禅与四禅轮番,为小品;一禅与二禅综合起 来与四禅交替修,为中品;一禅、二禅、三禅三静虑 与四禅交替轮番,为大品;四禅每一部类与第四禅交 替,为极大品;超越这些而修,为最大品——“超 越”是指舍弃四禅中的一些而飞越修四禅,从下而上 次第与非次第,一禅至三禅间,舍弃上下的中间修 四禅。如此修行而依次转生于无想天、无烦天、善现天、善见天、色究竟天。 完全超越以上十七天的最上方是密严刹土: 彼上最后有者处,密严庄严得十地, 澄清光明尽圆满。 越过五净居天,是大自在者的处所。十地圆满修行者转生于此。与声闻、缘觉圣者前往五净居天相 比,菩萨更为超胜以处也可区分。

在以上的论典中,介绍了色界十八处包括大自在处的含义,是对原博主所引「瑜伽師地論」卷第四之内容更详细的解释。

而丁福保佛学大辞典中对“五净居天”与“大自在宫”的介绍为:

五淨居天(名數)色界第四禪,證不還果之聖者所生之處有五地:一、無煩天,無一切煩雜之處。二、無熱天,無一切熱惱之處。三、善現天,能現勝法之處。四、善見天,能見勝法之處。五、色究竟天,色天最勝之處。俱舍頌疏世品一曰:「此五名淨居天,唯聖人居,無異生雜,故名淨居。」

大自在宮(雜名)梵語,摩醯首羅宮。大自在天之宮殿也。在色界之頂。外道所祭祀之大自在天住於此。又第十地之菩薩將成佛時。於此處變現淨土。自十方諸佛施成佛之灌頂。唯識論七曰:「諸異生求佛果者,定色界後引生無漏,後必生在淨居天上大自在宮得自在故。」同述記七末曰:「大自在宮者,淨居上有實淨土,即自受用身初於彼起證,是第十地菩薩宮,舊言摩醯首羅,今應言莫醯伊濕伐羅,即大自在也。」天台觀音義疏下曰:「大自在,即色界,頂摩醯首羅也。樓炭稱為阿迦尼吒,華嚴稱為色究竟,或有人以第六天,而諸經論多稱大自在是色界頂。釋論云:過淨居天有十住菩薩號大自在,大千界主。」

笔者对丁福保先生对“大自在宫”的介绍中的“外道所祭祀之大自在天住於此。”存有疑义,原因是,对五净居天的介绍中提到“此五名淨居天,唯聖人居,無異生雜,故名淨居。”已经明确说明了,必须是得果(不还果)的圣者方可居于五净居天,而如同无垢光尊者所言,相比五净居天更加超胜的大自在处(大自在宫),没有证悟的外道神灵(印度教中的湿婆神)自然不可能居住于此。对于大自在天的住所,笔者将在下文仔细探讨。

从上可知,“大自在住处”、“大自在宫”之含义应为“大自在者(十地菩萨)所居之处”,那么其和天神“大自在天”的关系为何?探讨这个问题,首先需要对佛教中所说“大自在天”的意涵有所了解。

二、大自在天的分类及其住所

1. 大自在天的分类

以下为丁福保佛学大辞典中对于“大自在天”的解释:

大自在天(天名)自在天外道之主神也。梵語摩醯首羅訛略,正為摩醯濕伐涅Maheśvara,譯言大自在。在色界之頂,為三千界之主。此大自在天有二種:一曰毘舍闍摩醯首羅,一曰淨居摩醯首羅。毘舍闍為鬼類之名,摩醯首羅論師之所祀,有二目八臂,乘白牛,住於色界。密教以之為大日如來之應現。彼又言此自在天現種種之形,有種種之名。韋紐天,那羅延天等是也。提婆涅槃論明二十種外道中。以之為第十五摩醯首羅論師。涅槃經明六師外道中。第五迦羅鳩馱迦旃延之宗計是也。中古以來至於今盛為印度所崇拜之西拔派之西拔神。即為大自在天。以牛或男根為其神體之標幟。其次淨居摩醯首羅者,第十地之菩薩,將成佛時在色界之頂,淨居天之上,現大自在天子之勝報,以勝妙之天形,紹佛位,行灌頂。入大乘論下曰:「淨治第十地,得無量無邊禁咒方術能令一切無礙自在作摩醯首羅天子,亦為一切世間依止。問曰:所言摩醯首羅者為同世間摩醯首羅,更有異耶?答曰:是淨居自在非世間自在。汝言摩醯首羅者,名字雖同而人非一,有淨居摩醯首羅,有毘舍闍摩醯首羅。其淨居者,如是菩薩鄰於佛地猶如羅穀障。(中略)如皇太子初受職時,以己業力故大寶蓮華自然化出,受一切種智位。(中略)坐蓮華已,十方世界諸佛放大光明照。此菩薩受灌頂位如轉輪聖王長子受王位時。」慧苑音義上曰:「摩醯首羅,正云摩醯濕伐羅,言摩醯者此云大也,濕伐羅者自在也,謂此天王於大千世界中得自在故也。」唯識述記七末曰:「舊言摩醯首羅,今應言摩醯伊濕伐羅,即大自在也。」智度論二曰:「摩醯首羅天,秦言大自在。八臂三眼,騎白牛。」俱舍光記七曰:「魯達羅,此云暴惡,大自在異名。大自在天總有千名,今現行世唯有六十,魯達羅其一名也。又解塗灰外道說,自在出過三界有三身:一、法身,徧充法界。二、受用身,居住色界上自在天宮,即佛法中說摩醯首羅天,三目八臂,身長萬六千踰繕那。三、化身,隨形六道種種教化。」十二天供儀軌曰:「伊邪那天,舊云摩醯首羅,唐言大自在天也。」因明大疏上曰:「商羯羅天,是羅醯首羅天,於一切世界有大勢力。」提婆涅槃論曰:「外道摩醯首羅論師作如是論,果是那羅延所作,梵天是因,摩醯首羅一體三分。所謂梵天,那羅延,摩醯首羅。地是依處,地主是摩醯首羅天。於三界中所有一切,命非命物皆是摩醯首羅天生。摩醯首羅身者,虛空是頭,地是身,水是尿,山是糞,一切眾生是腹中蟲,風是命,火是煖,罪福是業(百論疏引之作日月為眼),是八種是摩醯首羅身。」涅槃經十九曰:「今有大師,名迦羅鳩馱迦旃延。(中略)為諸弟子說如是說,若人殺害一切眾生,心無慚愧,終不墮惡。猶如虛空,不受塵水。有慚愧者,即入地獄。猶如大水,潤濕於地。一切眾生,悉是自在天之所作。自在天喜,眾生安樂。自在天瞋,眾生苦惱。一切眾生若罪若福。乃是自在天之所為作。云何當言人有罪福。」又(界名)謂欲界六欲天中之第六他化自在天也。法華經序品曰:「自在天子,大自在天子。」同文句二曰:「自在即第五,大自在即第六。」

概括而言,即大自在天分为两种,“毘舍闍摩醯首羅“与“淨居摩醯首羅“,其中“毘舍闍摩醯首羅”即外道所信奉之湿婆神,丁福保先生认为其居于色界,而“淨居摩醯首羅”为拥有十地菩萨证量并且化现为大自在天子的圣者,不同于外道之湿婆神。

喇荣丹增嘉措活佛所著《圣八吉祥颂释·开启宝箧》(益西彭措堪布译)中说:

大自在天也叫乐生天,如《无死宝藏库释·如意牛》中云:“殊胜欢喜之自性,常有乐生故,即扇跋诃(ཤམྦྷུ/shambhu/大自在)乐生。”布顿大师讲到自在天有四类。《佛说宝带陀罗尼经》中云:“大自在天所作明咒,此悉能断;梵王、帝释、四大天王、欲自在天所作明咒,此悉能断。”如是讲到有两类自在天。《妙法莲华经》中云:“自在天子、大自在天子,与其眷属三万天子俱。”如是亦讲到两类。也有见到对于色界自在天称为大自在天,对欲界自在天称为自在天之说。然而《佛说大乘庄严宝王经》中,对于作为邬摩之主的自在天,称为大自在天。与此相同,《句藏注释》中说道:“有自在天和大自在天两类,其中大自在天住于雪山冈底斯,并且成为邬摩之主,自在天则住于东北隅的具自在。”《词藻学智者耳饰》中亦云:“大自在及自在天,大自在天邬摩主,住冈底斯已言毕,自在天护东北方。”

大班智达释迦秋丹的著作集中,香巴噶荣秋吉降措尊者的答复里说道:“《吠陀典》中所说的梵天、大自在天,与娑婆世界主、奥明的自在天子,是否为同一个天尊?回答:《吠陀典》和《俱舍论》中的说法不同,外道所说的那些天尊绝对只是欲界的所依身,而且颠倒世俗的梵天和大自在天即是喜金刚脚下所压伏的。《俱舍论》中所说的天尊是远离贪欲的色界所依身,净居天的大自在天唯独是圣者。”

然而不能一概定论。色界所依身的大自在天,是对我等导师佛极具信心,并且业愿关系甚深的一位天尊,这从《方广大庄严经》中所说殊胜导师佛诞生之时,摩醯首罗(即大自在)告净居天子,为顶礼转绕、恭敬奉持而前来等的讲述中便可得知。然而,凡是欲界所依的大自在天皆是颠倒世俗的自性,这也不一定,因为成为欲界所依的也有真实世俗的自性。因此,八护世之一的乐生或大自在天,应该是指欲界的大自在天。《胜伏三世间大证悟续》中,大自在天和金刚手菩萨在世尊佛前对辩之时,金刚手菩萨说道:“所谓‘自在天’即欲界大自在天。”如是所说,诸多佛教显经密续中讲到的“自在天”即欲界大自在天,亦指邬摩天妃之主的说法颇多。不仅如此,从此处“大自在天”或“乐生”名称的释义,以及所持手帜为三叉戟等来推断的话,理解为邬摩之主的依据更多。

这里活佛也认为有出世间的大自在天与世间的大自在天,当然,此处不同大师有不同的观点。此处提到会分成欲界自在天与色界大自在天,两者体性不同。

何谓“自在天”?《楞严经正脉疏》卷六引孤山智圆对此的解释:“自在天是欲界顶天。具云婆舍䟦提。此云他化自在天。假他所作。以成己乐。即魔王也。或云自六天上别有魔王居处。亦自在天摄。”自在天,是欲界六天最顶层“他化自在天”的简称,是魔王波旬的居所,由于此天夺他所化而自娱乐得名,即于他化之中得自在。《法华经授手》卷十引《维摩诘经》,解释了为何观世音菩萨示现居住在自在天的魔王之身,行度化众生之事:“多是不思议解脱菩萨,住赤色三昧,不取不舍。应为魔王,令诸魔界即入佛界。”

何谓“大自在天”?《楞严经正脉疏》卷六引孤山智圆对此的解释:“大自在,即色顶摩醯首罗天。<大论>云:三目八臂,骑白牛,执白拂者是也。”大自在天即是居住在三界中色界之顶的摩醯首罗天,《大智度论》中对大自在天形象的描述为三目八臂,乘骑白牛,手执白拂。大自在天,音译作摩醯首罗、摩醯伊湿伐罗。又作自在天、自在天王、天主。此天原为婆罗门教的主神湿婆,信奉此天者被称为大自在天外道,此派以天为世界之本体,谓此天乃一切万物之主宰者。在佛教中,被视为色界第四禅天的天主,称为大自在天,独尊于色界。

色界大自在天必然为圣者,而欲界自在天(有时也称作大自在天)不一定为圣者,欲界自在天也分为颠倒世俗的自在天与真实世俗的自在天。

《大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋》等诸多密续经典中提到了被调伏的颠倒世俗的自在天,也就是我们认为的外道的湿婆神,如下:

《大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋》卷1:「外示現威怒、內懷悲愍,住加行位,護持修行、辟除諸障。成菩提時,摧伏天魔及摩醯首羅一切難調伏者,令彼等受化,致於無上菩提,以忿怒智而成究竟。」(CBETA 2025.R2, T19, no. 1003, p. 608a22-25)

《大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋》卷1:「於三界中調伏者,三界謂欲界、[9]色界、無色界,於中能調伏摩醯首羅等諸天難調伏者,令得受化無餘。」(CBETA 2025.R2, T19, no. 1003, p. 609b25-27)[9] 色【大】,〔-〕【甲】

而更多经典也提到了与世尊业缘极深的真实世俗的自在天,在《大方廣佛華嚴經》等经典中都有所宣说,笔者摘录了以下具代表性的教证:

《佛說大自在天子因地經》卷1:「時[5]大自在天而復[6]白言:「汝今諦聽,而為汝說。天后!我於過去無數俱胝劫,於大牟尼佛所布施、供養、修福、持戒、薰習智慧,過是已來獲自在報,於八生身中得八種自在。我曾生生布施、持戒、苦行,求主宰自在、欲樂解脫乃至究竟寂滅,安樂亦然,是故布施、智慧觀察、一心守護修行不斷。」說是語已,大自在天於其宮內,以其金鉢滿盛百味殊妙香飯,詣目連前[7]志心奉上。」(CBETA 2025.R2, T15, no. 594, p. 127c8-17)[5] 大【大】,天【元】 [6] 白【大】,告【明】 [7] 志【大】*,至【元】【明】*

《佛說大自在天子因地經》卷1:「目連受已,於身五分而皆[8]結淨,坐彼山上,繫意專心入定,作觀思惟:「自在天言:『極久遠時佛乃方出。』經於千生不能得知,百千生中亦不能知,經俱胝百千生中亦不能知。」從禪定起,往摩呬印捺囉山,入定思惟亦不能知;復入摩呬印捺囉山王窟,入定思惟亦不能知;從此遍歷七十諸山禪觀思惟,亦莫能知;又往三十二洲,寂坐思惟亦不能知。目連曰:「彼大自在天智慧所生言意,諸小聲聞、辟支佛亦非能知。」」(CBETA 2025.R2, T15, no. 594, pp. 127c26-128a6)[8] 結【大】,潔【明】

《佛說大自在天子因地經》卷1:「時,長老舍利弗聞是語已,即入禪定,經百千俱胝生,思惟此事而不能知。爾時,長老大迦葉白舍利弗曰:「大自在天所言之法,其意甚深,微妙難測。若汝得其佛力方乃了知;若以自力思惟,如持寸草量須彌山。」」(CBETA 2025.R2, T15, no. 594, p. 128a13-18)

《大方廣佛華嚴經》卷50〈之一〉:「「復次,佛子!譬如大雲降霔大雨,大千世界一切眾生,無能知數,若欲算計,徒令發狂;唯大千世界主——摩醯首羅,以過去所修善根力故,乃至一滴無不明了。佛子!如來、應、正等覺亦復如是,興大法雲,雨大法雨,一切眾生、聲聞、獨覺所不能知,若欲思量,心必狂亂;唯除一切世間主——菩薩摩訶薩,以過去所修覺慧力故,乃至一文一[3]句,入眾生心,無不明了。佛子!是為如來、應、正等覺出現第四相,菩薩摩訶薩應如是知。」(CBETA 2025.R2, T10, no. 279, p. 263c8-17)[3] 句【大】,向【聖】

《大寶積經》卷46〈9 毘利耶波羅蜜多品〉:「舍利子!汝今當觀彼過去世勝觀如來法中嬰兒者,豈異人乎?勿作餘疑,今大自在天子是也。」(CBETA 2025.R2, T11, no. 310, p. 271c9-11)

而居于色界之顶大自在宫的大自在天,实质为十地菩萨所化现,显现为世界之主大自在天之相,原因也已在《十住經》与《大方廣佛華嚴經》中明确写明:

《十住經》卷4〈10 法雲地〉:「「佛子!是名菩薩摩訶薩第十菩薩法雲地。「菩薩摩訶薩住是地中,多作摩醯首羅天王,智慧明達,善說聲聞、辟支佛、菩薩波羅蜜,於法性中有問難者無能令盡。所作善業,若布施、若愛語、若利益、若同事,皆不離念佛、念法、念菩薩伴、念菩薩行、念諸波羅蜜、念諸地行,不離念十力、念無所畏、念不共法,乃至不離念具足一切種智。常作是念:『我當何時於眾生中為首、為勝、為大、為妙、為上、為無上、為導、為將、為師、為尊,乃至於一切眾生中為依止者?』若欲如是勤行精進,於一念中得無量百千萬億那由他不可說不可說世界微塵數三昧,乃至[13]示爾所微塵數菩薩眷屬,若以願力,神通自在復過是數——所謂諸行上妙供具,信解起業,若身、若口、若光明、若諸根、若如意、若音聲、若行處,乃至若干百千萬億劫不可稱數。」(CBETA 2025.R2, T10, no. 286, p. 531c7-24)[13] 示【大】,亦【宋】【元】【明】【宮】

《大方廣佛華嚴經》卷27〈之五〉:「佛子!是名菩薩摩訶薩第十法雲地。菩薩住是地,多作摩醯首羅天王,智慧明達,善說聲聞、辟支佛、菩薩波羅蜜,於法性中有問難者,無能令盡;所作善業布施、愛語、利益、同事皆不離念佛,不離念法,乃至不離念具足一切種智;常作是念:『我當於一切眾生為首為勝,乃至於一切眾生為依止者。』若欲如是勤行精進,於一念中得無量百千萬億那由他不可說不可說世界微塵數三昧,乃至示爾所微塵數菩薩以為眷屬。若以願力神通自在復過是數,所謂:諸行上妙供具,信解起業,若身、若口、若光明、若諸根、若如意足、若音聲、若行處,乃至若干百千萬億劫不可稱數。」(CBETA 2025.R2, T09, no. 278, p. 574c6-19)

另外,亦有了义经典认为,大自在天为观世音菩萨所摄受、甚至为观音菩萨之化身。

《圣八吉祥颂释·开启宝箧》中说:

不仅大自在天与天妃对世尊佛具有信心,经典中还讲到世尊佛和观自在菩萨对其慈悲摄受,授菩提记别。授记等的情形,在《佛说大乘庄严宝王经》中明显说到:大自在天子敬礼称赞圣观自在菩萨,祈请授无上菩提记别时,世尊告大自在天子曰,善男子,你将于广开世界中成佛,号曰自在。与此相同,圣观自在菩萨也授记邬摩天女于未来雪山右方世界成佛,号曰邬摩自在。

不仅如此,还说到实际上大自在天即是圣观自在菩萨的化身。如《佛说大乘庄严宝王经》中云:“世尊告言,观自在菩萨,于其眼中而出日月,额中出大自在天......”以及《观自在赞·珍宝鬘》中说:“为度觉醒外道众,满月容颜喜额间,化现天子大自在,是故天王人王您......”文殊怙主上师所著《战场胜利续义明释·普照元音数术水晶明镜》中也说:“观音度母共同所化前,化现大自在天彼天妃。”

也有经典认为,大自在天也实为佛菩萨之化身,在众生福报不足而未信佛教时,化身为大自在天、那罗延天等形象教化众生向善。

《大乘理趣六波羅蜜多經》卷8〈之一〉:「或見諸佛現梵王身如應說法,或現帝釋身如應說法,或現護世四王身如應說法,或現大自在天身如應說法,或現那羅延天身如應說法,或現日天子身如應說法,或現月天子身如應說法,或現龍、神、藥叉、諸仙、婆羅門等身如應說法,或有應[2]見轉輪王身、國王、宰官、諸男女身,和[3]上、阿闍梨及佛如來尊重弟子,皆為現之,如應說法;」(CBETA 2025.R2, T08, no. 261, p. 901b28-c6)[2] 見【大】,現【明】 [3] 上【大】,尚【明】

《妙法蓮華經》卷7〈25 觀世音菩薩普門品〉:「應以大自在天身得度者,即現大自在天身而為說法;」(CBETA 2025.R2, T09, no. 262, p. 57b1-2)

《大乘悲分陀利經》卷5〈16 大師立願品〉:「若世無佛,我作仙人,以諸善業化彼眾生令住神通。[1]因於邪見奉事摩醯首羅天者,即現摩醯首羅天勸以善業。現那羅延日月,乃至現梵天形,勸以善法。或現迦樓羅,勸迦樓羅鳥修諸善行,乃至現為兔形,飢渴眾生以身肉血而充濟之,以己身命救彼一切急厄眾生。」(CBETA 2025.R2, T03, no. 158, p. 266a5-11)[1] 因【大】,困【宋】【元】【明】

总而言之,大自在天并不等同于外道湿婆神,也有出世间、世间;正世俗、倒世俗之分。

2. 大自在天的处所

关于大自在天的处所,有许多不同的观点。

《圣八吉祥颂释·开启宝箧》中提到:

关于大自在天的居所,《佛说大乘庄严宝王经》中云:“是时复有三十二诸天子,皆来集会,大自在天及那罗延天而为上首,帝释天索诃世界主大梵王天王,日天月天风天水天,如是诸天众等皆来集会。”如是所说多将此欲界大自在天算作三十三天近王中威猛十一天之一的乐生,因此其居所应认定为三十三天。

有些人说,大自在天住在须弥山上东北方头颅堆砌的九层宫殿中,能喜自在天等二十一男眷,以及邬摩天女等二十一女眷周匝围绕。大自在天本身或他的一个化身,居住在瞻部洲冈底斯山的故事,在佛教和外道中都很著名。居住在冈底斯的这尊大自在天,是对我等导师及眷属声闻众极具信心的一位天尊,这从脱准珠杰和德雪达波两兄弟的故事中便可明了。

故事中讲到:他二人长大后,精通一切明处,心想:我们的家人都信奉大自在天,但见到世尊佛的善说最无上,那么理应从此二者中选择一者。据说,大自在天居住在冈底斯,所以去到那里再作决定,如是商量后前往冈底斯。首先,他们见到了大自在天的云白牛王,接着遇见邬摩天女采摘树果,之后见到了上千眷属众围绕的大自在天,心中获得了极大的欢喜。接着,到了诸比丘用斋饭的时间,住在无热海的五百阿罗汉犹如红翅飞鸟一般从空中降临,大自在天及眷属众手捧供养的资具,恭敬地献上了供养,并且从彼等处听闻圣法,之后诸位阿罗汉返回了住处。大自在天对他们二人说:“我知道您二位来此的目的。三世间之师即是无等正觉佛,因此对于佛之诸弟子,吾等亦是欢喜供养,智者不难知道,彼乃应供之处。”如是大自在天断除了二人所有的疑惑。他们回乡后便出家为僧,还为世尊佛撰著了《殊胜赞》和《胜天赞》,如今收录于藏文《丹珠尔》中。

《佛說觀佛三昧海經》卷4〈3 觀相品(一-四)〉:「「億億光照西方乃至西方無量世界,其光雜色如月如星,眾星月間有七寶珠,一珠出水、一珠出火、一珠生樹,其樹七寶金剛為果、一珠生華,於月光中有梵宮殿,梵王眷屬及梵眾寶皆悉具足,其星光中,有摩醯首羅宮及其眷屬,一一天宮百萬億梵王;一一梵王,無量無數諸天大眾以為眷屬,摩醯首羅等數不可知。是諸寶珠出琉璃光,琉璃光內有真金像,其真金像坐白寶[9]座,[10]項佩赤真珠光,赤真珠光中有綠真珠化佛,是諸化佛及諸天眾,異口同音讚說不殺,勸進行者行大慈悲。」」(CBETA 2025.R2, T15, no. 643, p. 666c14-25)[9] 座【大】,座白寶座【聖】 [10] 項佩【大】,頂珮【聖】,頂佩【宋】【元】【明】

《佛說大自在天子因地經》卷1:「於其中間有大自在宮,廣二由旬、高五由旬,光明照曜,有六十大神恒常守護,百千天女圍繞四邊作七種妓樂。於宮四方,而有七殿,廣一俱盧舍,各以七寶而用嚴飾。復於四邊,各有浴池,甘露之水清淨彌滿。於其池中生白蓮華、俱母㮈花,如天白月,金銀摩尼莊嚴其上。彼大自在天子與烏摩天后於師子座上同座而坐,彼諸天眾恒來圍繞恭敬供養。其天忽聞琴樂之聲,音韻微妙,聞已愛著令心迷亂。」(CBETA 2025.R2, T15, no. 594, p. 127a20-b1)

可见,大自在天的处所并无定论,并且由于佛教与印度教的“化身”的说法,这些说法实质上也并不相违,但是可以确定的是,居于色界五净居天及大自在处的大自在天,绝对不是世间的自在天,而是拥有证悟的圣者,这也是为什么笔者认为丁福保先生“外道所祭祀之大自在天住於此。”的说法有失偏颇。然而,如果认为外道所祭祀的大自在天也是大悲观音等佛菩萨所化现的度化这些持邪见之外道的天尊,那这种说法也可以承认。

三、关于成佛的地点

关于世尊成佛的过程与地点,声闻乘、般若乘、金刚乘皆有不同的观点,今摘录法王班禪索南札巴所造《續部總釋•攝引有緣心意》(丹增卓津 譯)中所述之相关内容,以供读者参考:

第二世敦珠法王著作《藏密佛教史·第一品佛教总况》(索达吉堪布译)中记载:

根据所化众生智慧大小的层次出现的不同宗派各自承认的观点也有许多不同之处,其中,声闻有部的论师们认为,我们的本师是先发菩提心,接着在三大阿僧祇劫积累资粮道所包括的资粮,而且具束缚的最后有者薄地凡夫义成王子在金刚座以大资粮道的身份,在一坐垫上获得加行道、见道、修道、无学道以后才成佛。《俱舍论》中说:“本师麟角喻者非,依于第四之静虑,一座上得菩提故。”其中指出释迦佛成佛的方式与利根麟角喻独觉相同。 最后有菩萨是异生凡夫,关于这一点,《俱舍论》中说:“彼前乃随解脱分。”并且说:“虽非圣者然而于,父母病人说法者,最后有者之菩萨,供养功德无有量。”再者,按照共同大乘一致共称的观点,认为释迦佛从发菩提心起,在三大阿僧祇劫积累资粮,最终成为十地一来菩萨名叫“白幢”的天子,他受生为最后有者十地菩萨义成王子而在此刹土成佛。《功德圆满庄严经》中记载:“我自开始发起无上菩提心时起,在三大阿僧祇劫以最大的精进累积资粮,并且照见在人寿百岁之时一切无有导师盲目的有情而在此赡部洲成佛,之后广转不可思议F轮……”再有,密宗的个别佛典,总体来说与共同大乘所讲的情节是一致的,不同的是,当义成王子在尼连禅河畔安住于不动三摩地的时候,所有佛陀唤他出定并劝请,结果他把假合的身体留在河边,而智慧身到达密严刹土,蒙受一切如来灌顶,依靠五种证觉的方便成佛,随后再度到金刚座示现成佛。佛智论师说:“何故释迦牟尼佛,经三大劫积资粮,未悟此义尼连河,安住无所有定中。尔时十方之善逝,顿现遣除贪求心,如虚空界极清净,深明无二尽宣说,午夜时分如佛陀,修行真如拂晓时,一刹那间悟真性。为调一切诸众生,安住菩提迦耶已,尽摧一切大魔军,为能摄受诸有情,广转微妙之F轮。”按照圣天论师所说:“现前二菩提,说为外与内。”承许外现前菩提是以离贪的方式成佛;内现前菩提是以四种贪欲法理而现前光明法身之后证得双运身。依照不共大乘的观点认为,释迦佛是在密严庄严刹土中成佛以后依次在净居天、金刚座示现成佛。《密严庄严经》中说:“真实菩提正等觉,成佛胜处密严刹,并非未曾成佛果,始于欲界成正觉。彼等赴往密严刹,俱胝化身之佛陀,恒常安住瑜伽定,化身方便一游舞,犹如明月照诸国。各处随机而调伏,彼前以彼而示现。”《楞伽经》中说:“远离净居之诸处,于彼悦意密严刹,真实佛陀成正觉,化身于此示成佛。”总而言之,所说的释迦佛在欲界、色界的刹土中成佛这一切也只是在所化众生面前示现而已。这里按照无上了义精藏的观点来讲,我等大师释迦佛从无始时以来就在本基法界中以自证智慧解脱的方式而现前菩提,在法性光明刹土,与三世一切佛陀密意一味一体安住在身智无合无离的境界中如如不动,与此同时,为了利益一切有情而现示不可思议化身佛的幻化,随着不同所化众生的缘分,把他们安置在三菩提的果位,以此无量的事业调化众生。《如意宝庄严续》中云:“始初正等觉,大密金刚持,游戏无边刹,无数前后时,寂猛无量相,猎人娼妓等,以异相利生。然此贤劫中,转变千导师,显现种种相,饶益无量众。”《密藏根本续》中也说:“所谓‘大悲加持’的六能仁,是由善逝之身语意金刚中出现的,出现以后也是以众生业力所感而在下立行、倒栽行的六趣十方无边无际每一三千大千世界中,每一大能仁出有坏都以四种调伏方式利益五道有情。”这一点不仅仅在密宗的诸续中有阐述,就是在甚深的经藏中也有相同的记载。《妙法白莲经》中说:“不可思千俱胝劫,彼之限量永无有,殊胜菩提我已得,我亦恒常说妙法。”《父子相会经》中说:“善巧方便大勇士,为令众生普成熟,成百俱胝劫之前,如来示现成正觉,仍为引导有情汝,示现众多正等觉。”

本师成佛之过程与地点,在上面资料中已经做了明确的说明,笔者不再赘述。

以下再给出一些唯识宗论师对佛陀于大自在宫成佛的解释,笔者也不做过多解释。

《大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚》卷1:「下經解言「若以世間灌頂位施,當得出世灌頂位果」。西域世間剎帝利種太子,將受帝王之位,先請有德婆羅門等以為師傅,乘千里象取四大海水,以吉祥茅沾彼海水灑太子頂令其淨潔,作大吉祥,四方歸伏方受王位。古翻經云剎利水澆頭王,今新翻云剎帝利種灌頂大王。王身必是剎帝利種。請婆羅門以為師傅灌其頭頂,以婆羅門性修梵行淨戒之族故,剎帝利請灌其頂,此乃效習受法王位之儀式也。謂第十地究竟菩薩生色界上大自在宮,蓮華臺中將起金剛定受佛之位,勝諸菩薩、菩薩中尊,佛之長子名為太子,十方諸佛是其師傅,各舒慧手及右臂手,以三世佛清淨法水灌灑其頂,頂謂心首及其頭首,除無始來二障垢穢有漏染污,遍滿清淨無漏潔白殊勝法[1]王位。如世太子既灌頂已將受王位,戴王之冠、著王之服、處王之殿。佛法太子亦復如是,將受法王法主之位,戴佛之冠,謂一切智、一切種智,是佛心首所戴持故,即是觀照波羅蜜多,此功德法真實珍寶,七聖財中名為慧財,故此冠冤名為寶冠。服[2]二際佛功德法衣,即是慚愧柔和忍辱之上衣也。此智慧冠是大智藏,一切善法因此生故。處十方佛空寂寶殿,由戴如是冠衣等故,無始惡友以煩惱水澆其心頂,生死心首所戴愚癡醜惡冠冤、生死所著無慚無愧剛強佷戾瞋恚惡服,悉得消滅永為棄捨,永更不入三界牢獄,故名降伏眾惡普勝法門,亦名灌頂智藏法門。由如是故為三界主,出諸有漏生死繫縛超三界也。自體無漏名為[3]遍也。故下經云「若以世間灌頂位施,當得出世法王位果」。」(CBETA 2025.R2, T33, no. 1695, p. 31a14-b16)[1] 王【大】,〔-〕【校異-原】 [2] 二【大】,三【校異-原】 [3] 遍【大】,過【考偽-原】

《續華嚴經略疏刊定記》卷9〈十地品第二十六〉:「前句云受一切等者,現報利益;後句得一切世間等者,後報利益。現報利益者,第十地菩薩勝進行時受佛職位,因位未轉名現報一切佛,放光名益一切智,入此菩薩頂故云受佛灌頂。後報益者,轉前因位至成佛處。言世間最高大身者,謂色形所居大自在宮最高故,色形尊大中彼王最大故。《智度論》第二云:「摩醯首羅天、韋紐天、鳩摩羅天,此三各自稱大,自言一切智。有從其學一切經書者,亦言是一切智。」若依此經,彼王有大自在智,故名大自在。故〈賢首品〉云:「摩醯首羅智自在,大海龍王降雨時,悉能分別數其滴,於一念中皆辨了。」問:經初云佛在摩竭國始成正覺,此何說於自在天得?答:成佛應機不局方所,隨有感化即說在茲。是故前據所應,此依引攝。諸乘報佛,閻浮所成是報身故,不信界外有佛土故,是以權指第十地菩薩攝報果處有報佛也。二、次二句是二乘不同盡中,上句云超一切世間道者,勘梵本道字乃是趣字,謂惑業苦是世間趣攝非出世攝。今此菩薩至等覺位惑業苦盡,故云超;阿羅漢、獨覺未盡彼三,故云二乘不同盡。故世親《佛性論》第三云:「二乘涅槃有三種餘:一、無明住地惑,二、無漏業,三、意生身。」下句云清淨等者,二乘涅槃有三餘故不名清淨,今此菩薩所得涅槃彼三盡故,不同二乘故。三、後一句云滿足一切智智者,是佛盡盡無餘也。謂等覺菩薩德海雖滿,猶未能捨劣無漏等。今佛位彼三盡無有餘,故論云「於一切智入智故。」」(CBETA 2025.R2, X03, no. 221, pp. 729c02-730a3 // R5, pp. 321b11-322a18 // Z 1:5, p. 161b11-18)

《成唯識論疏義演》卷12:「問:若爾,如何言第十地菩薩淨土大自在宮在色究竟天上耶?答:此大自在宮未必居彼色究竟天上。且如十方世界,或高或下不定,猶如雨滴,或當他方欲界,或當色界,或當地獄,或當風輪。既爾不定,如何定言在色究竟天上?今解云:如言無色界,以三界論之,無色為上,色界為中,欲界為下,是無色在色界上耶?據實,無色界通其欲色二界,淨土亦爾。據其勝處,且言依色界,其實處所不定,乃至欲界亦有也。」(CBETA 2025.R2, X49, no. 815, p. 845b21-c5 // R79, p. 735b3-11 // Z 1:79, p. 368b3-11)

《太虛大師全書.第十一編 宗依論》:「阿陀那識,三界、九地皆容互作等無間緣,下上死生相開等故。有漏無間有無漏生,無漏定無生有漏者,鏡智起已必無斷故;善與無記相望亦然。此何界後引生無漏?或從色界,或欲界後。謂諸異生求佛果者,定色界後引生無漏,後必生在淨居天上大自在宮得菩提故。二乘迴趣大菩提者,定欲界後引生無漏,迴趣留身唯欲界故。彼雖必往大自在宮方得成佛,而本願力所留生身是欲界故。有義:色界亦有聲聞迴趣大乘願留身者,既與教理俱不相違,是故聲聞第八無漏,色界心後亦得現前。然五淨居無迴趣者,經不說彼發大心故。第七轉識,三界、九地亦容互作等無間緣,隨第八識生處繫故。有漏無漏容互相生,十地位中得相引故。善與無記相望亦然。於無記中,染與不染亦相開導,生空智果前後位中得相引故。此欲、色界有漏得以無漏相生,非無色界,地上菩薩不生彼故。第六轉識,三界,九地,有漏無漏,善不善等,各容互作等無間緣,潤生位等更相引故。初起無漏唯色界後,決擇分善唯色界故。眼、耳、身識二界二地,鼻、舌二識一界一地,自類互作等無間緣。善等相望,應知亦爾,有義:五識有漏、無漏自類互作等無間緣,未成佛時容互起故。有義:無漏有漏後起,非有漏後容起有漏,無漏五識非佛無故,彼五色根定有漏故,是異熟識相分攝故。有漏不共必俱同境根,發無漏識理不相應故,此二於境明昧異故。」(CBETA 2025.R2, TX19, no. 11, pp. 543a12-545a3)

- 作者:愿觉 འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ། JigmeDorje

- 链接:https://yuanjuebd.top/article/kzftcfddddzzgydzztdgx

- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。

相关文章